第14章 国際化と規制緩和の時代

目次

2度の石油ショックを越えて

日々の暮らしがいやおうなしに世界の動きにつながっている、と痛みをもって実感させられたのが2 度の石油危機であった。昭和48(1973)年10月、第 4次中東戦争をきっかけにアラブ石油輸出国機構(OAPEC)が非友好国への輸出削減、大幅値上げを発表、エネルギー需要の4分の3を輸入原油に頼っていた日本は震え上がった。政府は緊急に石油の総需要抑制策を決め、石油、電力の1割削減を指示したが、冬を間近に灯油、トイレットペーパー、洗剤の買いだめ騒ぎは全国に広がった。都市のネオンは消え、日祝日にはガソリンスタンドは店を閉めた。

OAPECの石油戦略発動以前からインフレは高進し、春ごろには石油製品の需給は逼迫、地域によって貸切バスへの割り当てを削減する事態さえ生まれ、軽油価格はすでに10-30%も引き上げられ、日本バス協会は安定供給を強く要請していた。さらに自動車諸税の増税反対のため関係団体代表8000人(うちバス関係400人)が都内でデモ行進を行った矢先であった。日バスを中心に石油対策合同委員会が開かれ、石油連盟と優先需給の交渉に入った。

バス事業各社は危機乗り切りのため、燃料の節約、経費の節減、経営の合理化に乗り出した。運行系統、回数の適正化、不採算路線の見直し、さらには営業所の統廃合なども実施された。道内路線ダイヤは平日10%、休日15%程度の間引きを申請、実施した。長距離を行く貸切バスは、途中で燃料が切れても補給できないため、20Oリットルの予備タンクを増設するなどの工夫をした。

この第1次の際は石油輸出の削減は事実上はなかったが、日用品すべてが品不足となって高騰、狂乱物価のなか、翌49年春闘では34%という史上空前の大幅ベースアップとなり、人件費コストの上昇はバス業者の経営をのちのちまで苦しめることになった。12月には東京で全国バス事業危機突破総決起大会が開かれ、赤字路線への補助金大幅増額、自動車関係諸税の免除、緊急融資、運賃改定などを求めて声を結集した。

それから5年、物価もやや沈静して、バス事業各社の経営も安定して来たころ、第2次石油危機がやって来た。石油輸出国機構(OPEC)は昭和54 (1979)年から数度にわたり大幅値上げを通告、1 バレル9ドルだった原油が2年後には34ドルに跳ね上がり、世界に大きな衝撃を与えた。政府は石油節減のためマイカーの自粛、大量交通機関の利用推進、ガソリンスタンドの日祝日休業などの措置を再び求め、石油元売り各社は15%の供給削減を通告、第1 次を上回る困難な事態となった。軽油事情が急激に悪化して、各地で補給をめぐってトラブルが生じ、道バス協会は安定確保を求めて奔走した。

道内各社はそれぞれワンマンバス化の達成、きめ細かな節減や路線ごとの対策に取り組んだ。中央バスでは全社を挙げて節約運動を実施、再び路線ごとに効率性を見直すとともに、回送の短縮、給油方法の改善、アイドリング防止、また運行効率のよい中型車を導入するなど、思い切った対策をとり、このような努力の結果、昭和53年にはリットル当たりの走行キロが2936メートルだったものが、58年には 3128メートルに伸び、6.5%もの節減効果を達成したという。

石油危機はバス事業者に対し、逆境での合理化努力の成果と、人件費増の重荷の明暗を残したが、日本経済の高度成長もまたこれによってとどめを刺され、終わりを告げた。

北海道ブームの中の観光立県宣言

札幌オリンピックを契機に札幌を中心に道路網は一変し、観光貸切バスはブームを迎えた。昭和57年にも北海道博覧会が開かれ、本州から多くの観光客を呼んだ。また冬のスポーツ、レジャーにも関心が高まり、夏季ばかりでなく冬季にも観光客が訪れるようになり、デカンショ観光といわれた北海道にも、ようやく通年化の期待が生まれて来た。スキー客の増加のほか、雪まつり、冬まつり、流氷観光など、厳しい寒さを逆手にとった冬のイベントに招かれて訪れる客が増えている。

年号が昭和から変わった平成元年には、北海道で冬、夏、秋の完全国体である「はまなす国体」が「君よいま、北の大地の風となれ」をスローガンに開かれ、選手、役員だけで3万人が参加し、関係業界への寄与は大きなものがあった。

観光のもたらす経済波及効果は道内総生産の 8.9%を占める1兆2258億円、観光消費額は農林水産業に迫る8608億円-。平成2年、道の北海道観光産業経済効果調査委員会が昭和63年の数字をまとめたこの調査結果は、第一次産業の衰退に悩む自治体、企業に大きな刺激となり、6月、札幌と網走市で開かれた観光立県推進地方会議(議長・瀬島龍三日商特別顧問)で横路孝弘道知事は全国初の観光立県宣言を行い、「自然環境の保全、質の高いもてなしの推進、参加・体験型の観光地づくり」などを目指して、短期・中長期の重点施策を展開する方針を打ち出した。

この年(平成2年、1990)8月、イラクがクウェートに侵攻、湾岸戦争に発展し、緊張は中東からヨーロッパにまで及んで海外旅行者は急減した。さらに長崎県の雲仙・普賢岳が200年ぶりに噴火し、大火砕流が長く続いたこともあって、旅行代理店は北海道観光を強く推進した。昭和59年から上り坂を記録し続け、62年度から毎年2けたの伸びを続けていた道外からの観光客は、平成3年には年間400万人を超える空前のブームとなった。これは昭和43年から道バス協会も参加して実施した旅客市場開発企画の北海道修学旅行誘致運動の成果でもあった。

翌4年にかけても修学旅行のピーク時には道内のバスが不足し、各社間のやりくりに四苦八苦という嬉しい悲鳴も聞かれた。平成4年度の道内保有貸切バス台数は前年比6%増の2,201台となっていたが、夏冬の季節間需要格差が大きいうえ、乗務員やガイド不足もあってこれ以上の増車は困難であった。

だが、この年からバブル経済の崩壊、円高による海外旅行の割安感などから道外客は早くも減少に転ずる。海外事情や為替相場への敏感さ、これも観光の国際化といえる出来事であった。逆に韓国、香港、台湾からの観光客の増加もまたこうした事情が背景にあった。

その後の富良野・美瑛観光ブームは、国際化とは直接かかわりなく、テレビドラマ「北の国から」の長続きする人気に支えられながら、エージェントや関係市町村の行ったキャンペーンの効果といえよう。映画、テレビドラマとの相乗効果を演出する観光企画は今後も盛んになりそうな気配で、観光資源を生かす企画の時代に入ったといえる。

平成7年の調べでは、観光のもたらす経済波及効果は1兆6140億円、観光消費額は1兆464億円で、いずれも前回の調査を大きく上回っており、観光が北海道経済の活性化や雇用の創出に確かな地位を占めていることを明らかにしている。この観光産業の発展に貸切バスが大きな貢献をしていることはいうまでもない。

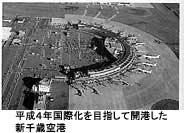

新千歳空港の誕生

北の空の国際化をめざして新千歳空港が開業したのは平成4年7月1日。それまでは長らく防衛庁の管理のもと、民間機が共用するかたちをとってきたが、昭和63年ようやく民間専用滑走路が完成したものの、ターミナルビルとは離れていたため不便だった。新空港ビルは海外便のターミナル機能をも持ち、北海道の国際化に照準を置いた第2の開港であった。

道バス協会は開港前から乗降施設の整備について要請して来たが、観光シーズンを中心に接車帯の利用について混雑が予想されるため、整理要員を配置するなど、バスの乗降が円滑に行われるよう対策を講じた。各社は新千歳と観光地を直結する路線を開拓するなど、新しい活動舞台を求めた。同時に空港直下にできたJRの新千歳空港駅には、36分で札幌駅と結ぶ快速列車がほぼ15分間隔で乗り入れ、空港連絡バスとの競争という面でも新しい時代に突入した。

もともと、千歳と札幌を結ぶバスは昭和26年、日本航空が羽田一千歳間に就航した際、中央バスが委託契約をして貸切バスで航空利用客を運んだのに始まる。このときは1日1往復4000円で、2500円は日航が負担、残り1500円は利用客が片道50円を負担した。同29年、全日空の前身、日本ヘリコプター輸送株式会社(通称・日ペリ)が羽田一三沢一千歳にデハビランド機を就航させたときは北都交通の前身、北都タクシーが外国車数台で客を運んだ。以来、空の大衆化によって航空旅客が増加するのに伴い、昭和39年から両社の路線バスとして伸びて来たものであった。

道バス協会がかねてから要望して来た空港施設としての観光貸切バス待機場・乗降場の整備については、平成10年度になってようやく実現の見通しがつき、専用バース設置などが予定され、空とバスの直結のいっそうの利便が図られる朗報となった。

貸切バス事故防止に連絡会議

国際化のうねりは観光客の流動化をもたらした。競争相手は国内の観光地だけではなくなって、東南アジアや韓国などとの競合で日本中の観光地が呼び込みに躍起となり、誘致のためには採算割れをも覚悟しながらサービス競争に明け暮れた。バブルの崩壊とともに国民の観光旅行志向の意識も変わり、安い・近い・短い期間で回ることから「安・近・短」がキーワードとされた。本州から遠い北海道は不利となった。

バスをも巻き込んで乗客ら20人が犠牲となった豊浜トンネル事故のあったのは平成8年2月だったが、同じ年の師走、関東からのツアー客を乗せたバスが小樽市内で路外に転落して1人が死亡し、21 人がけがをする事故が発生した。道内で観光バス事故で乗客が死亡したのは戦後初めてで大きな衛撃を与えたが、観光貸切バスの交通事故はこのあとも続発した。このままでは北海道観光は回復しがたいダメージを受ける-。関係者は危機感を募らせたが、松本修北海道運輸局長は直ちに対策の検討に乗り出し、翌9年5月15日、関係機関を網羅する「貸切バスの事故防止に関する連絡会議」を設置した。

この連絡会議は北海道労働基準局監督課長、北海道観光局長、北海道交通安全対策室長、北海道警察本部交通部長、北海道バス協会長、日本旅行業協会道支部長、全国旅行業協会道支部長と道運輸局長で構成され、その下に幹事会を設けて、事故防止のため、精神条項にとどまらない具体的な方策を探って真剣な検討を続けた。

9月26日、連絡会議は6項目、の「貸切バスの事故防止対策」(下欄参照)を取りまとめ、部内はもとより、全国の関係機関・団体に協力を求めた。これがその後に、いわゆる「安全対策6項目」と呼ばれるようになったもので、貸切バス事業の規制緩和に係る運輸政策審議会自動車交通部会答申の審議にも少なからず影響を与えたといわれる。

道バス協会は、これを受けて会員各社、関係団体とともに凍結路面など冬道での運転訓練を実施し事故の再発防止に取り組んだ。こうした努力の結果、続発した貸し切りバスの重大事故は激減し、大きな効果を挙げてきている。

貸切防止対策 平成9年9月26日

貸切バスの事故防止に関する連絡会議

- 1.健康の維持・管理について

- 運転者等に対する健康診断は法に基づき確実に実施するとともに、年2回以上の受診を指導指針とする。

- 健康診断結果に基づく「有所見者」に対する事後措置の徹底を図り、その経過記録の保存及び活用を図る。

- 安全衛生委員会等の設置により健康管理体制を確立する。

- 脳疾患等に関する知識の普及に努める。

- 乗務員の宿泊環境の自主点検を行い、十分な休息の確保が図られるよう努める。

- 2.運行速度及び走行距離について運行計画の策定に当たっては、

- 法定速度の範囲において、一般道路における表定速度(注参照)を45kmとする。

- 労働大臣告示基準を遵守し、一日の乗務距離は350kmを、2日を通じて700km(その一日は400km)を超えないものとする。

ただし、高速道路が含まれる場合は、その高速道路距離の20%を加算することができる。

- 3.道路環境、気象環境について

- 冬期間の通路環境を調査し、これに基づく通行自粛路線の指定を行う。

- 道路、交通環境及び気象関係情報を広く収集し、その連絡体制の充実を図る。

- 初冬期に事故防止旬間を設定する。

- 冬道運転訓練の実現に努める。

- 凍結路面等の安全運転関係資料の配布を行う。

- 凍結路面解消等、道路環境について関係機関への要請を行う。

- 4.運行管理情報の的確な伝達について

- 携帯電話等の導入促進を図る。

- 乗務中の「連絡マニュアル」を整備する。

- 主要な運行路線における公衆電話等の整備、携帯電話の「不感地帯」の解消について、関係機関等に対する要請を行う。

- 情報伝達システムの研究、開発に努める。

- 5.シートベルトの着用推進について旅客に対する着用推進の強化に努める。

- 6.その他 バス業界と旅行業界は、適切な旅行商品を提供するため、定期的な連絡会議を行っていく。

(注)表定速度とは、ある区間における道路、交通、運行(走行、停車等)についての環境や条件のもとで要した運行時間でその区間の距離を除した値(見掛けの速度)とする。

なお、冬期間の表走速度は、現在検討中である。

迫る規制穏和の大嵐

既成の大航空会社をあわてふかめかせた北海道国際航空“エアドゥ”の誕生も、都市ごとに見られる大型店の繁盛と老舗商店の不振も、規制緩和(デレギュレーション)という大嵐のもたらしたひとこまであり、背景には経済の国際化があった。この大嵐がいまバス業界を目がけて追っている。この転換をきっかけに、バスと交通をめぐる諸問題が内部と外部から改めて問い直され、その結果の社会と国民生活に及ぼす影響は大きく深いものになるだろう。

規制緩和政策は平成5年、細川内閣に始まった。経済社会の抜本的な構造を改革し、国際的に開かれ、自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会をめざして、事前規制型の行政から事後チェック型の行政に転換することを基本とする壮大なプランである。同9年、橋本内閣は対象を拡大し、バスについても「貸切は平成11年度に、乗合バスおよびタクシーは遅くとも平成13年度までに需給調整規制を廃止する。運賃規制も緩和する」との基本方針を閣議決定した。これに基づき運輸大臣の諮問機関である運輸政策審議会は自動車交通部会で問題の検討を始めた。

平成9年9月、同部会は長文の「論点整理」を発表したが、貸切バス事業の現状と特性について「最近はバブル期以降の輸送需要の低迷、収入単価の落ち込み等から事業経営は厳しい状況となっており、一部の事業者においては撤退も見られる」として、検討課題のポイントに「長距離の特定されない路線を運行していること、需要波動が大きく運転者の労働が長時間となり易いこと、旅行業者が仲介を行う利用形態が多く、利用者が直接サービスを選択しにくいこと等の事業の特性を踏まえ、安全の確保、利用者保護のため、必要最小限、どのような措置を講じることが適当か」とまとめている。

乗合バス事業については、現状と特性について次のように整理している。

- 地域住民の足となっており、国民生活を支える公共交通機関として、一日約1,600万人が利用している。高齢化社会を控え、交通弱者の移動手段として、また、環境問題への対応等を含め、今後一層大きな役割を果たすことが期待されている。

- 一方、マイカー、地下鉄等との厳しい競争下にあり、また、渋滞等走行環境の悪化により、昭和40 年代前半をピークに利用者が大幅に減少し、85%の事業者が赤字である等厳しい経営状況が続いている。人件費が原価の4分の3を占めている。

- 公共性が高いところから公営の事業者も多いが、その運営の効率性の向上が課題となっている。

- 乗合バス事業者は、一定のエリアの中で複数の路線を一つのネットワークとして一体的に経営している。

- 現在、赤字路線は、需給調整規制の下、原則としてエリア内の黒字路線の内部補助で維持されている。また、内部補助でカバーできない場合には、国・地方公共団体からの補助が行われている。ただ、国の助成額は、厳しい財政事情の下で、毎年90億円台で推移しており、事業者の赤字を全て補填するものとはなっていない。兼業部門の収益でカバーしたり、累積赤字として処理されている例も多く、また、地方単独の補助も行われている。

次に検討課題のポイントとして「需給調整規制を廃止し路線からの撤退の自由を認める場合には生活路線の維持方策を確立することが前提であるが、どのような路線について輸送サービスの維持が必要なのか、また、その維持について、内部補助に全く期待しないのか、補助額を抑制する観点からある程度内部補助に期待するか。維持についての、国、地方自治体、また、利用者、バス事業者の役割はどうあるべきか」を挙げた。

一律緩和に異議ありの声

バス事業の根幹にかかわる問題だけに、日本バス協会は平成10年2月、会員の民営乗合バス事業者288 社に対して「需給調整規制が廃止され、しかも補助金が増えないと仮定した場合」の路線の存続、廃止に関する意向調査を実施した。その結果は、赤字系統(全系統の70%)の中で、廃止を希望する系統は 42%にのぼり、さらに自社の赤字系統のうち半分以上を廃止したいと考える事業者数は77社(赤字系統すべて廃止したいと考えている23社を含む)にも上った。だれもが激震を予想する厳しい答えであった。

また貸切バスについては、需給調整規制の廃止で新規参入者が増え、過当競争による無理な運行や習熟していない運転者による労働条件へのしわよせで、安全性やサービス水準の低下が懸念され、廃止反対の声が少なからずあるとしている。

規制緩和措置のもたらす影響は特に北海道において大きい。産業構造の激変、公共事業・道開発事業の縮小傾向、北海道拓殖銀行の破綻、人口の減少・過疎の進行など、不況の実験地とさえ言われる道内で、全国一律に容赦なく実施された場合、痛手は甚大であることが予想される。前北海道運輸局自動車部長の蒲生猛氏は平成10年7月、北海道新聞に寄稿して「本道で乗合バスの規制緩和がなされた場合、都市間バスと、ほんのわずかの路線バス以外は残らないだろう」と暗い予想をあえて示し、ことの重大さに注意を喚起した。

北海道消費者協会も問題を重視し、平成10年8月、機関紙で「規制親和で道内バス路線が危ない。異議あり!一律緩和、過疎地にも生活路線を」との見出しで、次のように解説し、道民の声の結集を呼びかけた。 「道内のバス事業者は38社。うち黒字は7社に対して赤字は31社、平成8年度は88億円の赤字です。これを国と道、市町村の補助金と、バス会社のバス事業以外からの補填、累積赤字でまかなっている状態です。今後も経営の好転が見込めないことから(一部省略)撤退、減便などが続いています。ただ、道内はJRの廃止などで都市間バスが発達し、この大半が黒字を保っています。黒字会社は内部補助といって、ここでの黒字を赤字路線の埋め合わせにして息をついています。

規制緩和が進むと、大手資本の都市間バスヘの参入が予想されます。その結果、道内バス会社は赤字路線の内部補助ができず、地域路線の撤退を余儀なくされるでしょう。

道協会は次の提案をします。

- 規制媛和を、過疎化が進行し、バスを唯一の生活路線としている地域の多い北海道に適用することは、高齢者、通学者などの弱者切り捨てにつながります。全国一律の規制緩和には反対せざるを得ません。

- 道内で路線バスを運行しないバス事業者の都市間バス参入は、当面凍結させるべきです。

- 『生活路線は関係者が一体となって確保する』という閣議決定の主旨は賛同しますが、それが国の責任回避と地方自治体への責任転嫁にならないよう、住民、自治体、バス事業者一体となった生活路線確保運動を進めます」

規制媛和のもたらす明暗を生活者の視点から鋭く見つめた道民の声といえよう。

論議の場、地域交通懇談会

かねてから北海道バス協会は規制緩和に関する中央の動きを危機感をもって受け取り、特別委員会を設けて検討して来た。なによりも、乗合バスを取り巻く環境についての地域の認識がけっして十分でないことから、まず自治体、利用者とさらに協議検討を深めてゆくことが大切との結論に達した。このため、その舞台として道内各支庁ごとに地域別協議会を設置したいとして、平成10年秋、道、各支庁長への要請行動を一斉に行った。

こうした動きを背景に、10月の定例道議会で掘達也知事から「規制緩和については審議会の答申や国の動向を見極めて、地域住民の生活の足を確保する観点から、道としてバス路線の維持確保のための基本方針を策定したい。また地域懇談会については、地方分権や規制緩和の大きな流れの中で、地域のことはこれまで以上に地域が主体となり、決定し行動することが必要である。このような考え方で全道各地域でこの間題について論議する地域懇談会の設置を検討する」との答弁がなされた。

道はこの懇談会の目的については(1)地域の主たる交通である乗合バスに関する現状と広域課題について(2)規制緩和が地域に与える影響と、地域としての対応の方向と、道の基本方針策定への意見等の2点を挙げている。また、懇談会の性格として、地域の足の確保のための相互理解の場、道の基本方針を検討する場合の地域の意見反映の場としている。

道交通企画室は知事の答弁にもとづき各支庁に地域交通懇談会の設置を指導し、平成11年1月の後志支庁をさきがけとして、支庁、陸運支局、管内市町村、バス事業者などによって構成される地域交通懇談会が各支庁ごとに発足した。規制緩和に関する官民を挙げての論議の舞台装置はこうして整ったが、交通関係者ばかりでなく、将来の人の暮らし、町のかたちにかかわる重大な問題だけに、さらに広い関心を高めることが要請されている。

貸切バスで道路運送法一部改正案

このような時代背景のもとで、運輸政策審議会自動車交通部会は論点公開のあと、バス事業者、労働組合、旅行業者等からヒヤリングを行うとともに、全国各地でミニ運政審を開くなど、バス小委員会での数度にわたる審議を経て、平成10年6月2日「貸切バスの需給調整規制廃止に向けて必要となる環境方策等について」答申を行った。

道バス協会は会員の意見を反映させるため、道川忠会長が社団法人日本バス協会の緊急対策特別委員会に委員として参画し、北海道の置かれている特異性等を強く訴えて来た。

その後、運輸省はこの答申を受けて、各地で説明会を開くとともに業界からの意見、要望等を受けながら、平成11年2月、貸切バスに係る「道路運送法の一部を改正する法律案」を提出し、概要を公表した。

それによると、改正の背景、目的としては「貸切バス事業について、需給調整規制を廃止して事業への参入を容易にするとともに、運賃及び料金の設定及び変更について届け出制とすること等により、併せて、運行管理制度の充実を図ること等により輸送の安全を確保する」としている。

改正案内容の概要は次のようなのものであった。

- 事業参入規制の見直し一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)に係る参入規制について、 需給調整規制を廃止し、輸送の安全確保に関する事項を中心に審査を行う許可制とする。

- 運賃・料金規制の見直し貸切バス事業に係る運賃・料金規制については、 認可制から事前届出制とする。また、利用者利便の確保等の観点から、運輸大臣は、不当な競争を引き起こすおそれがある運賃・料金の設定等に対し変更命令を行うことができることとする。

- 事業の休廃止需給調整規制の廃止に伴い、貸切バス事業の休廃止を許可制から事後届出制とする。

- 運行管理者の権限の明確化輸送の安全の確保を図るため、 乗合バス事業、タクシー事業等を含め、事業者が運行管理者に対し運行管理を行うために必要な権限を付与すること等を明確化するとともに、事業者が必要な権限の付与を行っていないと認められるときは、これを付与するよう運輸大臣が命令できることとする。

- その他事業区域外運送の禁止、運送約款の認可制、運賃料金の割戻禁止、運賃料金及び約款の掲示義務等について、貸切バス事業について引き続き措置する等所要の改正を行う。

本法は、平成12年2月1日より施行する。

日バスが6項目の要望提出

これを受けて日本バス協会会長(小佐野政邦)は全国のバス事業者の総意として運輸省自動車交通局長(荒井正吾)あて、改正案に関して要旨次のような要望意見書を提出した。

「需給調整規制の廃止は、貸切バス事業にかってない大きな変革をもたらすものであります。従って、これまで真剣に経営努力を重ねてきた事業者に混乱を生じさせることのないよう、安全かつ良質なサービスが確保されるよう、さらに産業として貸切バス事業の新たな発展が図られるよう、次の各事項について特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

- 関係省令の作成に当っての業界意見の聴取について改正法律案に係る運輸省令には、 参入の資格要件、安全規制の内容など重要な事項が盛り込まれることとなりますので、運輸省令案の作成に当たっては、その内容について貸切業界の意見を十分に聞いて頂きたい。

- 緊急輸送安全確保措置について需給調整規制が廃止され、新規参入や増車により大幅な供給過剰が生じた場合には、中小企業が圧倒的に多い貸切バス事業では、競争が激化し、安全運行の確保や利用者保護に重大な支障が生じる恐れがあります。このような事態に対処するため、緊急調整措置に代って設けられる緊急輸送安全確保措置については、各地域における貸切バス事業の状況に応じて適時適切な運用を図って頂きたい。

- 事業区域規制及び最低車両数規制について事業区域及び最低車両数については、答申に示された基準に従って規制措置を講じて頂きたい。

- 運賃制度について運賃については事前届出制となりますが、事業者が基準運賃を決める際の参考指標として、ブロック毎に選定した事業者の実績から算出した標準的な原価を示して頂きたい。

- 事業参入後のチェック体制の強化について需給調整規制の廃止後は、新規参入者の増加と競争の激化に伴い安全規制等を守らない事業者の増加が懸念されます。このため、事業参入後の安全の確保と適切な事業運営について、行政による監視、取締り体制を強化し、違反者に対しては厳正な処分を行って頂きたい。また、白バス行為に対しても従前以上に徹底した取締りをお願いします。

- 管理の受委託制度について経営の効率化を促進するため、貸切バス事業にも管理の受委託を認めて頂きたい。

乗合バスで運政審が答申

平成11年4月には、運輸政策審議会自動車交通部会は運輸大臣に対し2年間に及ぶ審議を経て「乗合バスの需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等について」答申を行った。(概要は下欄以降に)

運輸省はこの答申を受けて13年度末を目途に、政省令等の改正の作業を行い、免許制から許可制への移行という大転換を進めるとしている。

答申の骨子は、乗合バスの今後のあり方、生活交通の確保方策、参入・退出のあり方等からなっているが、いずれもバス業界にとって大変革であり、特に生活路線の確保方策については、今後地方自治体が主体的な役割を求められるので、バス事業者は地域交通懇談会等を通じて、関係機関との協議を深め、地域の足をどう確保していくのか、バスの利用促進と事業継続のための方策を推進していかなければならない。

バス業界としては今後、可能な限り業界の具体的な意見、要望をとりまとめ、積極的に運輸省に申し入れをし、その実現を図っていくこととしている。日本バス協会小佐野会長は「協会としては、生活交通の確保方策、参入規制、運賃制度、都市バスの走行環境の改善など重要な問題について、今後業界の具体的意見、要望を取りまとめ、当局に申し入れを行い、その実現を図っていく」旨の決意を表明した。

〔乗合バスの活性化と発展を目指して運政審自動車交通部会答申の概要〕

◎乗合バスの今後のあり方

- 乗合バスの輸送需要は全体的に減少しているが、今後需要が伸びると考えられる分野も多く、競争を促進することにより事業者の創意工夫を発揮させることが重要。このため、新規参入等が可能となるよう需給調整規制を廃止し、競争を促進。効率的で利便性の高いサービスが提供され、バスの利用が促進されることを期待。その際、安定的にサービスの提供が行われることも重要であり、新規参入について最低限のルールを設定。持・管理について

- 地方部では、これまでの需給調整規制を前提とした制度的な内部補助では、バス路線の維持は限界。地域のニーズに応じた生活交通の確保のための新たな枠組みを確立することが必要。

- 行政としても生活交通の確保方策を確立すること等と併せて、バス利用を促進するための支援や走行環境を改善するための施策等を推進することが必要。

◎生活交通の確保方策

- 生活交通の確保については、国と地方の適切な役割分担のもと、 地方公共団体がより主体的に関与していくことが適当。

- 本当に必要なバス交通サービスの見極めにより、乗合タクシー、スクールバス、 福祉バス等の活用を含めた効率的な輸送形態の選択を行い、また、生活路線を運営する事業者の経営効率化や創意工夫の促進を図るとともに、なお必要となる場合の公的補助については、以下の方向で具体的措置について検討することが必要。

- 公的補助のあり方については、地方公共団体が中心となって対応。

- 地方公共団体における生活交通の確保の取り組みのために必要となる地方財源の充実については、これに見合った安定的な地方財源の手当を関係行政機関と十分検討することが適当。

- 国は、ナショナルミニマムの観点から維持することが適切であると考えられる広域的、幹線的な輸送サービス類型について支援。

- 主として地方部を中心として、生活路線の確保のための必要な措置等を協議するための地域協議会(仮称)を必要に応じて設置することが適当。

◎参入・退出のあり方

- 需給調整規制を前提とした免許制から、輸送の安全の確保、安定的なサービス提供及び利用者保護に関し一定の要件を満たす者には参入を認める許可制へ移行。

- 退出については、届出制に。ただし、利用者への周知、退出後の措置の検討のために必要な所要の期間を確保することが適当。

- 特定の時間帯等のみへの参入等に関する行政の関与

- 特定の時間帯等の参入については、利用者利便を確保する観点から、必要性の高い場合には、需要が比較的少ない時間帯等の輸送サービスを確保するため、行政が一定の関与を行うことを検討することが適当。

- 競合路線における著しく近接したダイヤ設定等により、結果として利用者利便等を損なう場合についても、行政が一定の関与を行うことを検討することが適当。

◎運賃制度のあり方

- 運賃については、事業の実態として地域独占的な傾向があること等を踏まえ、その上限の規制を行うことが適当。また、利用者保護の観点から、特定の旅客に対し不当に差別的な運賃設団